の NumPy.linspace() 関数は次の配列を返します 等間隔の値 指定された間隔 [開始、停止] 内で。

に似ています NumPy.arange() 関数ですが、ステップの代わりにサンプル番号を使用します。

構文

構文: numpy.linspace( 始める 、 停止 、 数値=50 、 エンドポイント=真 、 リステップ=False 、 dtype=なし 、 軸=0)

パラメーター:

- 始める: [オプション] 間隔範囲の開始。デフォルトでは開始 = 0

- 停止: 間隔範囲の終わり

- 1 つ目: [int、オプション] 生成するサンプルの数

- 正しいステップ: True の場合、Stop が最後のサンプルになります。デフォルトでは restep = False です。

- 終点: True の場合、stop が最後の値として含まれます。 False の場合、停止は除外されます。デフォルトではエンドポイント=Trueです。

- dtype: 出力配列のタイプ

- 軸: start と stop が配列の場合、axis は値を追加する軸を指定します。軸 = 0 の場合は値が前に追加され、軸 = -1 の場合は値が最後に追加されます。

戻る:

- ndarray

- ステップ : [float、オプション]、restep = True の場合

例

Python の NumPy ライブラリの linspace() メソッドを使用して等間隔の配列を作成する方法のさまざまな例を見てみましょう。

ブラク・オズシビット

例 1:

パイソン

Inkscape vs Gimp

# Python Programming illustrating> # numpy.linspace method> > import> numpy as geek> > # restep set to True> print>(>'B

'>, geek.linspace(>2.0>,>3.0>, num>=>5>, retstep>=>True>),>'

'>)> > # To evaluate sin() in long range> x>=> geek.linspace(>0>,>2>,>10>)> print>(>'A

'>, geek.sin(x))> |

>

>

出力:

B (array([ 2. , 2.25, 2.5 , 2.75, 3. ]), 0.25) A [ 0. 0.22039774 0.42995636 0.6183698 0.77637192 0.8961922 0.9719379 0.99988386 0.9786557 0.90929743]>

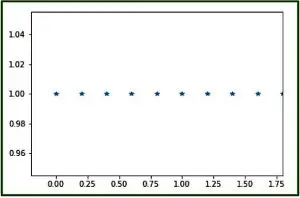

例 2:

ここでは、matplotlib モジュール – pylab を使用した numpy.linspace() のグラフィック表現を見ていきます。

パイソン

Javaはcharをintに変換します

# Graphical Representation of numpy.linspace()> import> numpy as geek> import> pylab as p> > # Start = 0> # End = 2> # Samples to generate = 10> x1>=> geek.linspace(>0>,>2>,>10>, endpoint>=> False>)> y1>=> geek.ones(>10>)> > p.plot(x1, y1,>'*'>)> p.xlim(>->0.2>,>1.8>)> |

>

100万桁

>

出力:

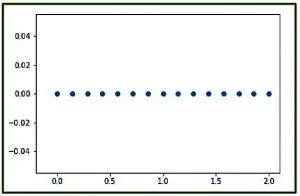

例 3:

pylab を使用した numpy.linspace() のグラフィカル表現

パイソン

# Graphical Representation of numpy.linspace()> import> numpy as geek> import> pylab as p> > # Start = 0> # End = 2> # Samples to generate = 15> x1>=> geek.linspace(>0>,>2>,>15>, endpoint>=> True>)> y1>=> geek.zeros(>15>)> > p.plot(x1, y1,>'o'>)> p.xlim(>->0.2>,>2.1>)> |

配列リストJavaソート

>

>

出力:

の リンスペース() NumPy ライブラリのメソッドは、データ ポイントのシーケンスを生成する便利なツールです。データの視覚化にも使用されます。たくさんあります 科学的および数学的応用 。

このチュートリアルでは、linspace() メソッドについて説明しました。 簡単な言葉と例 。このガイドを読むと、linspace() 関数とは何か、その機能と使用方法がわかりました。